POR BBC NEWS BRASIL

“Esta parte do mundo é muito especial”, afirma a bióloga marinha Taryn Foster sobre o arquipélago dos Abrolhos no Oceano Índico, a 64 km a oeste do litoral da Austrália.

“Não há palmeiras, nem vegetação exuberante”, prossegue ela. “Mas, quando você entra na água, pode ver todas essas espécies de corais e peixes tropicais.”

Os corais são animais conhecidos como pólipos, encontrados principalmente nas águas tropicais.

Os pólipos têm corpos moles e formam uma casca externa dura, extraindo carbonato de cálcio do mar. Com o passar do tempo, essas cascas se acumulam, formando as bases dos recifes que observamos hoje em dia.

Os recifes de coral podem cobrir apenas 0,2% do leito do oceano, mas fornecem habitat para mais de um quarto das espécies marinhas do planeta.

Essas criaturas são sensíveis ao calor e à acidificação. Por isso, nos últimos anos, com os oceanos ficando mais quentes e mais ácidos, os corais ficaram mais sujeitos a doenças mortais.

Os corais doentes ficam brancos. E Foster testemunhou em primeira mão o processo de branqueamento.

Segundo a Rede Global de Monitoramento dos Recifes de Coral (GCRMN, na sigla em inglês), um aumento de 1,5 °C da temperatura da água pode causar perdas de 70% a 90% dos recifes do planeta. E alguns cientistas acreditam que, até 2070, todos os recifes terão desaparecido.

“As mudanças climáticas são a ameaça mais significativa para os recifes de coral em todo o mundo”, alerta Cathie Page, do Instituto Australiano de Ciências Marinhas (AIMS, na sigla em inglês).

“Graves eventos de branqueamento causados pelas mudanças climáticas podem ter efeitos muito negativos”, prossegue ela, “e ainda não temos boas soluções.”

Os esforços de restauração dos corais costumam envolver o transplante de corais minúsculos, cultivados em viveiros, sobre os recifes danificados. Este trabalho pode ser lento e de alto custo — e apenas uma fração dos recifes ameaçados está recebendo ajuda.

Mas é nas águas rasas do arquipélago dos Abrolhos no litoral da Austrália que Foster está testando um sistema que, segundo ela espera, irá fazer reviver os recifes com mais rapidez.

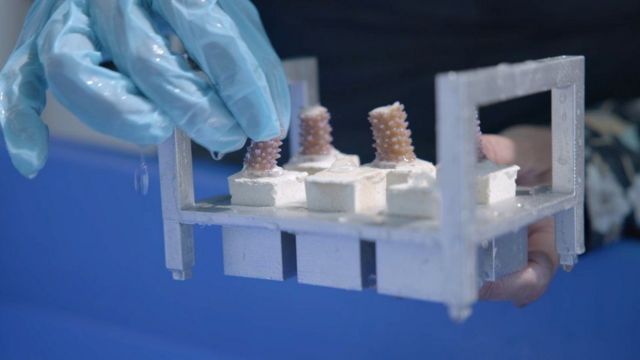

O processo envolve o enxerto de fragmentos de coral em pequenos suportes, que são inseridos em uma base moldada maior. Estas bases são agrupadas em lotes e colocadas sobre o leito do oceano.

Foster foi quem projetou a base, em forma de disco plano com ranhuras e uma alça, feita de concreto de rocha calcária.

“Queríamos que fosse algo que pudéssemos produzir em massa, a preço razoável”, explica a bióloga. “E que fosse facilmente lançado por um mergulhador ou por um veículo de operação remota.”

Até o momento, os resultados foram animadores.

“Nós desenvolvemos diversos protótipos diferentes dos nossos esqueletos de coral”, explica Foster. “E também testamos com quatro espécies diferentes. Todas elas estão crescendo maravilhosamente.”

“Estamos eliminando vários anos de crescimento por calcificação que são necessários para chegar ao tamanho daquela base”, ela conta.

Foster formou uma startup chamada Coral Maker para cuidar do projeto. E ela espera que sua parceria com a empresa de software de engenharia Autodesk, sediada em São Francisco, nos Estados Unidos, acelere ainda mais o processo.

Os pesquisadores da Autodesk vêm treinando uma inteligência artificial para controlar robôs colaborativos (“cobots”) que irão trabalhar ao lado das pessoas.

“Alguns desses processos de propagação de corais são simplesmente tarefas repetitivas, de retirada e colocação, ideais para a automação robótica”, explica Foster.

Um braço robótico pode enxertar ou colar fragmentos de coral aos suportes de cultivo. E outro braço coloca os suportes na base, usando sistemas de visão para tomar decisões sobre como manuseá-los.

“Cada pedaço de coral é diferente, mesmo que seja da mesma espécie, de forma que os robôs precisam reconhecer os fragmentos de coral e saber como devem manuseá-los”, afirma Nic Carey, a principal cientista de pesquisas da Autodesk.

Segundo ela, “no momento, eles são muito bons para lidar com a variabilidade dos formatos de corais”.

A etapa seguinte é retirar os robôs do laboratório, o que deve acontecer, segundo Foster, nos próximos 12 a 18 meses.

Mas o mundo real apresenta muitos desafios. Os corais vivos molhados precisam ser manuseados com delicadeza, possivelmente sobre um barco em movimento. E a água salgada pode danificar os circuitos eletrônicos.

“Precisamos ter certeza de conseguir proteger os componentes mais vulneráveis”, destaca Carey.

Outra dificuldade é o alto custo da tecnologia. A Coral Maker aposta na demanda da indústria do turismo e planeja emitir créditos de biodiversidade, que funcionam de forma similar aos créditos de carbono.

Para Cathie Page, “ficar à frente dos demais e permitir que os recifes de coral sobrevivam a um futuro em aquecimento exige investimentos substanciais de tempo, dinheiro e capital humano”.